アベニーパファーの病気はストレスが原因の病気・内臓系の病気・細菌が原因の病気・寄生虫が原因の病気・栄養の偏りによる病気などさまざまです。

アベニーパファーは体が小さくストレスに弱いので、他の熱帯魚よりも病気にかかってからの回復が難しいです。なので、病気を事前に防ぎ、早期発見・早期の対処が何より重要になります。

と言うことで、病気になってから慌てないよう「どんな病気にかかる可能性があるのか」先に知って備えておくことが飼い主としての大事なお勤めになりますね。

今回の記事ではアベニーパファーがかかる主な病気9種の基礎知識から事前に用意したい治療薬、天に召されたときのお別れの仕方、飼育者の心構えまで病気に関する基礎を丸っと解説していきます。

全ての項目をこと細やかに書いていると記事が超絶長くなるので、より詳細な解説記事が必要なものはこのページからリンクをはっています。なので、この記事を「アベニーの病気マニュアル」としてブックマークしておくと便利だと思います。

私はアベニー愛好家であり治療の専門家ではありませんが、情報が錯綜している病気に関して色々調べて、私自身が納得できる形でまとめているので、少しでもお役に立てればと思っています。

- アベニーパファーの主な病気はこの9種

- 1.拒食症 アベニーパファーの病気でNO1頻度!

- 2:水カビ病(別名:ワタカブリ病):アベニーパファー

- 3.転覆病(別名:浮袋障害):アベニーパファー

- 4.卵づまり(別名:過抱卵):アベニーパファー

- 5.内蔵疾患(肥満):アベニーパファー

- 6.エロモナス感染症(別名:エロモナス病):アベニーパファー

- 7.カラムナリス感染症(別名:カラムナリス病):アベニーパファー

- 8.白点病(別名:イクチオフチリウス症):アベニーパファー

- 9.便秘(別名:糞詰まり):アベニーパファー

- 先に知っておきたい治療薬の選びの注意点

- 薬は事前に用意しておこう!三種の神器はこれ!

- 飼育者としての心の準備

- もしも天に召されてしまったら(お別れ方法)

- 終わりに

アベニーパファーの主な病気はこの9種

これ以外にもアベニーパファーがかかる病気はありますが、まずは知っておきたい病気9選です。かかる確率が高いものから順に並べています。(とはいえ最後の方の順位はそんなに変わらないと思われますが。。)

※病名をクリックすると該当箇所にジャンプします

- 拒食症

- 水カビ病(別名:ワタカブリ病)

- 転覆病(別名:浮袋障害)

- 卵づまり(別名:過抱卵)

- 内蔵疾患(肥満)

- エロモナス感染症(別名:エロモナス病)

→含まれる病気:腹水病、穴あき病、赤斑病、 眼球突出症(ポップアイ)

※アベニーパファーはウロコがないのでエロモナス病のうち立鱗病、松傘病は対象外 - カラムナリス感染症(別名:カラムナリス病)

→含まれる病気:尾ぐされ病・ヒレ腐れ病・口ぐされ病・皮膚のカラムナリス病 - 白点病(別名:イクチオフチリウス症)

- 便秘(別名:糞詰まり)

【ポイント】

病気によっては治療薬が必要になります。

病気が発覚してから買いに行っていては手遅れになることもあるので治療薬は事前に準備しておきましょう。本記事で事前に持っておきたい治療薬も紹介します。

それでは、それぞれどんな病気なのかを概要を紹介していきましょう。

なお、各説明の中にある「なりやすさ」の判断は、我が家で2年間家で生まれた稚魚を含め60匹近く飼育してかかったかどうかと、他の飼育者情報を加味して数値化しています。

スポンサーリンク

1.拒食症 アベニーパファーの病気でNO1頻度!

アベニーパファーの病気のうち、最もなりやすい「拒食症」から解説していきましょう。

拒食症の概要

「拒食症」はその名の通り、エサを食べなくなる病気です。

エサを食べないのでやせ細り、体力が落ちて天に召されてしまします。

上の画像は、我が家で実際に拒食症になったこの写真ですが、こんなにもガリガリになってしまいます。

| なりやすさ | |

|---|---|

| なりやすい時期 | ・お迎え当初になりやすい ・その他の病気にかかってるときに併発しやすい |

| 症状 | エサを食べずに痩せていく |

| 原因 | 「ストレス」「偏食」「エサ争奪戦の敗北」「臆病な性格」「他の病気」などさまざま |

| 対処法 | 1.食べるエサが見つかるまで根気強く与える 2.エラからの栄養吸収のためい栄養剤を飼育水に入れる 3.ストレスの原因の排除 |

| 回復の難易度 | 拒食が進みすぎると回復させるのは非常に難しい |

拒食症の詳細

拒食症についてのより詳しい解説を知りたい場合には↓こちらをご覧ください。

原因・対処方法・予防策・注意点など実際の飼育経験も踏まえて解りやすく解説しています。

スポンサーリンク

2:水カビ病(別名:ワタカブリ病):アベニーパファー

アベニーパファーの病気のうち、2番目になりやすい「水カビ病」から解説していきましょう。

水カビ病(ワガカブリ病)の概要

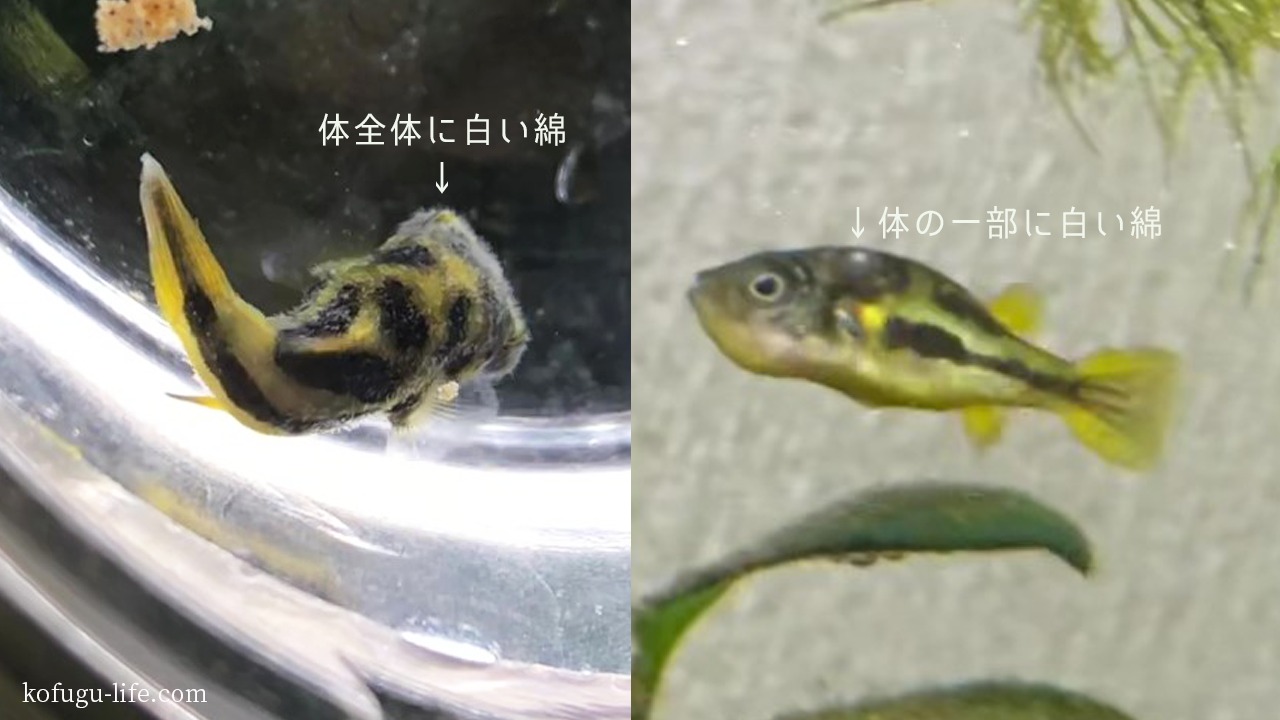

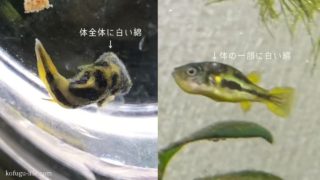

「水カビ病」は別名「ワタカブリ病」と呼ばれ、その名の通り体の一部または全体が白い綿帽子のようなカビに覆われる病気です。

水槽の常在細菌である「サプロレグニア」や「アクリア」といった数種の糸状菌が傷口に寄生して発病する真菌症のひとつです。ひどいときには皮膚の崩壊をまねきます。

上の画像は、我が家で実際に水カビ病になった子の写真です。

この病気は水質が綺麗に保たれていて、アベニーパファーが健康であればかからないので、しっかりと水替えを行っていればかかる頻度は低くなります。

ただ、アベニーパファーは肉食で水質が悪化しやすいうえに、噛み傷がたえないので油断するとかかってるので気を付けたい病気です。

| なりやすさ | |

|---|---|

| なりやすい時期 | 水質が悪化していてアベニーに傷があるとき |

| 症状 | 体の一部または全体に綿のようなカビが生える |

| 原因 | 細菌 |

| 対処法 | 薬による治療 |

| 回復の難易度 | 体の一部なら治りやすいが、全身だと治りにくい アベニー自身の体力に左右される |

水カビ病(ワガカブリ病)の詳細

拒食症についてのより詳しい解説を知りたい場合には↓こちらをご覧ください。

原因・対処方法・予防策・注意点など実際の治療経験も踏まえて解りやすく解説しています。

スポンサーリンク

3.転覆病(別名:浮袋障害):アベニーパファー

アベニーパファーの病気のうち、3番目は時々起こる「転覆病」の解説をしていきましょう。

転覆病(浮袋障害)の概要

「転覆病」は別名「浮袋障害」とよばれ、その名の通りアベニーパファーが転覆して正常な状態で泳げなくなる病気です。

転覆の仕方は様々で、水中でくるくると上下に回転してしまったり、水槽内を酔っぱらったようにフラフラ泳いだりします。とにかく水中でバランス感覚を失った状態になります。

アベニーパファーだけでなく、金魚やメダカ、コリドラスなどもなる病気で水温が低下する冬場にかけて発症しやすいと言われてはいますが、原因は未だはっきりしない状態にあります。ちなみに、浮袋が原因と言う説と脳の神経系が原因と言う説が見受けられます。

転覆しただけで天に召されることはありませんが、転覆した理由が内臓疾患によるものだったり、転覆中に他のアベニーに激しく攻撃されるなどほかの要因で天に召される可能性はあります。

ちなみに我が家で転覆した子は4匹くらいいましたが、転覆はしばらくするとおさまりその後は元気にしていました。転覆したまま天に召された子はいません。

なお、我が家では大人アベニーより稚魚の方がよく転覆病と思われる状態になっていました。

転覆しているタイミングも様々で、エサを食べた直後とこもあれば、ふと水槽を見るとなっていることもあり、どんな時になるのかもよく分かりません。

転覆しているときの状態もお腹を膨らませて転覆しているときと、特にお腹は膨らませずに転覆しているときと2タイプありました。

| なりやすさ | |

|---|---|

| なりやすい時期 | 水温低下時や餌をたべたあとが多いがはっきりしない |

| 症状 | バランス感覚を失った泳ぎ方になる(転覆する) |

| 原因 | 未だにはっきりしない (浮袋原因説と脳の神経系原因説がある) |

| 対処法 | 有効な治療法なし、そのまま様子をみる |

| 回復の難易度 | 低:当日中に回復(我が家の場合) ※転覆自体ではなく内臓疾患の併発や転覆中に攻撃されるなどほかの要因で天に召される可能性はある |

転覆病(浮袋障害)の詳細

転覆に関してはもう少し詳しく書いた記事を執筆しようと思っています。

執筆したらこちらにリンクをはるので、気になる方はこちらの記事をブックマークして時々覗きに来てください。

スポンサーリンク

4.卵づまり(別名:過抱卵):アベニーパファー

アベニーパファーの病気のうち、4番目はなかなか分かりにくい「卵づまり」の解説をしていきましょう。

卵づまり(過抱卵)の概要

「卵づまり」は別名「過抱卵(病)」と呼ばれ、その名の通りメスのお腹に卵が詰まって体調に支障をきたす病気です。卵づまりが原因で天に召されることもあります。

本来メスは、お腹の中の卵を産卵して外に出すか、自分の栄養として体内に吸収するということをします。ですが、何らかの理由でそれがうまくできないのが卵づまり(過抱卵)です。

メダガの卵づまりが有名ですが、アベニーパファーのメスもなることがあります。

上の画像は卵づまりで天に召されたと思われる我が家のアベニーの写真です。

アベニーパファーに限らずどの世界でもオスよりもメスの方が成熟が速く、同じ時期に同じようなサイズのアベニーをお迎えしてもメスの方が先に繁殖可能になります。

オスが繁殖可能になる前にメスがなんとなく元気がなくなってきて天に召されたら卵づまりの可能性があります。(メダカのように見た目ではわからない場合がある)

| なりやすさ | |

|---|---|

| なりやすい時期 | 産卵可能になった若いメス |

| 原因 | - |

| 対処法 | - |

| 回復の難易度 | 体の内側のことでなっているのかも判断できず、対処もできないので難しい |

卵づまり(過抱卵)の詳細

アベニーパファーの卵つまりに関しては、詳細な原因や対処方法が不明なので別記事はありません。(今度、仲良しのアクアリウムショップの店長さんに聞いてみます)

卵づまり(過抱卵)に関してはこういう病気があることを知っておければOKです。

アベニーパファーのオスとメスの見分け方を知りたい方は↓こちらをご覧ください。

アベニーパファーの繁殖行動を知りたい方は↓こちらをご覧ください。

スポンサーリンク

5.内蔵疾患(肥満):アベニーパファー

アベニーパファーの病気のうち、5番目は解剖しないとわからない「内臓疾患(肥満)」の解説をしていきましょう。

内臓疾患(肥満)の概要

内臓疾患(肥満)は、自然界と違って1日2回エサが食べられる水槽飼育だからこその病気といえますね。

これは、見た目からは判断できない病気なのですが、アクアショップの店長さんが理由が分からず天に召されるときには、内臓疾患が原因のことが多いと教えてくれました。

内臓疾患にさせないためには、生餌(冷凍赤虫)や原材料が「オキアミ」メインの顆粒餌ではなく、栄養バランスのとれた人工飼料(エサ)になれさせることと教えてもらいましたが、偏食なアベニーにはなかなか難しい課題です。

とにかく過剰にエサを与えないことが最低限出来ることだと思います。1日2回で5~10分で食べきれる量が基本です。

仲良しの店長さんから肥満にさせないためにおすすめされたエサはキョーリンさんの「バイブラバイツ(VIBRABITES)」ですが、我が家では全く喰いつかずにお蔵入りしています。

| なりやすさ | |

|---|---|

| なりやすい時期 | - |

| 原因 | 栄養の偏り・過剰な食事 |

| 対処法 | 1.できるかぎり栄養バランスが整った人工飼料を食べさせる ※偏食のアベニーは難しい 2.過剰にエサを与えない 1日2回で5~10分で食べきれる量が基本 |

| 回復の難易度 | 体の内側のことでなっているのかも判断できず、対処もできないので難しい |

内臓疾患(肥満)に関してはこういう病気があることを知っておければOKです。

バイブラバイツについて詳しく知りたい方はこちらの記事の中で紹介しているので読んでみてください。

スポンサーリンク

6.エロモナス感染症(別名:エロモナス病):アベニーパファー

アベニーパファーの病気のうち、6番目は一つの原因から複数の病気となる「エロモナス感染症」の解説をしていきましょう。

エロモナス感染症(エロモナス病)の概要

「エロモナス感染症」、別名「エロモナス病」はエロモナス菌が原因でかかる病気の総称です。エロモナス菌が原因でかかる病気の代表格は次のものです。

【エロモナス菌が原因となる病気(エロモナス感染症)】

・腹水病

・穴あき病

・赤斑病

・眼球突出症(ポップアイ)

※アベニーパファーはウロコがないのでエロモナス病のうち立鱗病、松傘病は対象外

エロモナス菌は、淡水中であれば世界中どこにでも存在している常在菌で、代表的なのが鞭毛を持ち運動をする「エロモナス・ハイドロフィラー」、鞭毛が無く運動しない「非定型エロモナス・サルモニシダ」です。

カタカナいっぱいでよく分からなくなってきますね。。

エロモナス菌は自体は強い病原性は持ってはおらず、菌の感染を受けるアベニーパファー側に何かしらの原因があると上記にあげた、いずれかの病気が発病する形になります。

エロモナスが原因のどの病気も専用の治療薬で治療をしますが、病気の種類が多岐にわたるので各病気の原因や治療方法などはおいおい執筆していきますね。

まずは、こんな病気があるんだということを知っておいてください。

一度かかってしまうと完治するのは難しい病気です。

アベニーパファーは、気性が荒く怪我が絶えない上に、肉食で水質が汚れやすいので飼育者が気を抜くとかかてしまいます。日頃のメンテナンスと観察が重要ですね。

| なりやすさ | |

|---|---|

| なりやすい時期 | アベニーパファーが不調なとき |

| 原因 | 細菌(エロモナス菌) |

| 対処法 | 薬による治療 |

| 回復の難易度 | 一度かかってしまうと完治するのは難しい |

エロモナス感染症(エロモナス病)の詳細

エロモナスが原因のどの病気も専用の治療薬で治療をしますが、病気の種類が多岐にわたるので各病気の原因や治療方法などはおいおい執筆していきますね。

スポンサーリンク

7.カラムナリス感染症(別名:カラムナリス病):アベニーパファー

アベニーパファーの病気のうち、7番目は発症する場所で名前が変わる病気「カラムナリス感染症」の解説をしていきましょう。

カラムナリス感染症(カラムナリス病)の概要

「カラムナリス感染症」、別名「カラムナリス病」は「フレキシバクター・カラムナリス(カラムナリス菌)」が原因でかかる病気の総称です。カラムナリス菌が原因でかかる病気の代表格は次のものです。

【カラムナリス菌が原因となる病気(カラムナリス感染症)】

・尾ぐされ病

・ヒレぐされ病

・口ぐされ病

・エラぐされ病

・皮膚のカラムナリス病

感染する部位によって病名が変わりますが、対処法(治療方法)は全て同じです。

カラムナリス菌が原因の病気は、外観症状が前述した「水かび病」によく似ています。顕微鏡で見ないと「水カビ病」か「カラムナリス病」かは区別がつきにくいです。素人の目視では分からないと言ってもいいですね。

カラムナリス病が発症したうえに水カビ病を併発することもあります。

万が一、アベニーパファーのエラの部分に感染すると突然、天に召されてしまいます。

体の小さなアベニーパファーにはかかって欲しくない病気ですね。

| なりやすさ | |

|---|---|

| なりやすい時期 | アベニーパファーが弱っているときに体に傷がある場合 |

| 原因 | カラムナリス菌の感染 |

| 対処法 | 薬による治療(抗菌剤) |

| 回復の難易度 | 初期治療できないと難しい |

カラムナリス感染症(カラムナリス病)の詳細

より詳しい内容は追って執筆したいと思っています。

執筆したらこちらにリンクをはるので、気になる方はこちらの記事をブックマークして時々覗きに来てください。

スポンサーリンク

8.白点病(別名:イクチオフチリウス症):アベニーパファー

アベニーパファーの病気のうち、8番目はできるなら最もかかって欲しくない病気「白点病」の解説をしていきましょう。

白点病(イクチオフチリウス症)の概要

「白点病」は、別名「イクチオフチリウス症」と呼ばれ、寄生虫がアベニーパファーの体に寄生する病気です。寄生虫が白い点々のように見えるので「白点病」と呼ばれます。

上の画像の白いツブツブが白点病の原因となる寄生虫です。

アベニーパファー飼育者に限らず全てのアクアリストが最も恐れる観賞魚の病気といっていいくらい、かかって欲しくない病気NO1!です。

ただ、白点病の原因となる寄生虫は25度以下で繁殖するので、アベニーパファーの場合、水温26~30度くらいの高温でも生活できるので、事前に白点病についての知識を持って環境を整えておけば、早々かかる病気ではありません。

ただ、体の小さなアベニーは1度感染してしまう重症化しやすいので今回紹介する病気の中で最も注意が必要です。

なお、淡水で起きる白点病の原因虫と淡水で起きる白点病の原因虫は別物になります。治療法はは淡水の白点病を知る必要があります。

ちなみに、我が家では幸いなことの発生したことがありません。

| なりやすさ | |

|---|---|

| なりやすい時期 | 水槽内に原因の寄生虫がいてアベニーが弱っているとき (特に水槽内の水温が25度以下のとき) |

| 原因 | 寄生虫 |

| 対処法 | 薬による治療 |

| 回復の難易度 | 初期~中期:回復の可能性あり 重症度:回復の可能性低い |

白点病(イクチオフチリウス症)の詳細

白点病に関しては詳細な記事を別途用意しています。

原因・対処方法・予防策・病気を見分けるポイントなど解りやすくお伝えしています。

スポンサーリンク

9.便秘(別名:糞詰まり):アベニーパファー

アベニーパファーの病気のうち、9番目はえ!そんなことあるの?とちょっとびっくりな「便秘」の解説をしていきましょう。

便秘(糞詰まり)の概要

「便秘」は人間だけでなく熱帯魚たちもなる病気です。別名「糞詰まり」とよばれ、その名の通りウンチが出なくなってしまう病気です。

便秘になるということは何らかの理由で消化器官が正常に働いていないことになりますね。

上の画像のアベニーは立派なウンチをぶら下げていますが、エサを食べているのに最近ウンチしてるのを見てない!なんてことが起こりうるんです。

ベタや金魚などの便秘報告はよく見かけますが、アベニーパファーはあまりみかけないので、「ウンチが出ているかも観察しないといけないんだな」と言うことが分かっていればOKです。

ベタや金魚では、便秘が確認されたら餌をいったんやめるのがセオリーですが、アベニーパファーは場合によっては拒食症につながるので対象方法よく分からない状態でもあります。

詳しい情報が分かり次第加筆しますね。

とはいえ、アベニーパファーが健康でいられる環境づくりができていれば基本的にはならないはずなので、ミネラル豊富な水づくりや水質の安定したきれいな水づくりのために栄養剤やバクテリアの投入や水槽のお掃除を日頃からしっかりしておきましょう!

ちなみに、我が家のアベニーたちは便秘で困ったことはありません。

| なりやすさ | |

|---|---|

| なりやすい時期 | - |

| 原因 | 消化器官の不調 |

| 対処法 | - |

| 回復の難易度 | - |

ショップで販売されているような体長1㎝の若いアベニーや3㎝に成長した大人アベニーと、生後間もない5mmくらいの稚魚ではウンチの出方が違ったりします。(我が家調べ)

この辺はまた別途詳しく記事を書きたいと思っています。

執筆したらこちらにリンクをはるので、気になる方はこちらの記事をブックマークして時々覗きに来てください。

ちなみに、我が家で愛用している栄養剤はこちらです。

スポンサーリンク

先に知っておきたい治療薬の選びの注意点

お魚の治療薬には、水槽内の有益なバクテリア(ろ過バクテリア)やエビなどに影響をあたえてしまうものと、与えないものがあります。

バクテリアなどに影響があるものは、しっかり隔離したうえで使用したり、フィルターを停止させてから使う必要があります。

また、病気によっては初期~中期の症状と重症化したときで使う薬を変える必要があったりします。適切な薬選びはとても重要です。

薬を購入する際には、ろ過バクテリアに影響するのかしないのか、どの程度の症状に聞くのかアクアショップの定員さんに確認しましょう!(観賞魚の飼育に関する専門の学校を出ているベテラン店員さん・店長さんなどを見つけるのがおすすめ)

ちなみに、アベニーパファーは非常に体が小さいので重症化してしまうと強い薬が負担になることも考えられます。とにかく病気にしないことが重要です。

スポンサーリンク

薬は事前に用意しておこう!三種の神器はこれ!

アベニーパファーが主になりやすい病気に必要な治療薬は次の3点です。

病気になってから慌てて用意するのではなく、事前に手元に王位しておくことがおすすめです。

3つ用意するのが厳しければ1個目のだけでも購入しておきましょう。

ろ過バクテリアに影響しない治療薬

治療薬1:ヒコサンZ

キンコウ物産さんの「マラカイトグリーン液 ヒコサンZ」です。

【対象の病気】

・水カビ病

・初期から中期の白点病

・かなり初期のカラムナリス病

→含まれる病気:尾ぐされ病・ヒレぐされ病・口ぐされ病・エラぐされ病・皮膚のカラムナリス病

我が家ではこれを使って水カビ病を治療しています。

ろ過バクテリアに影響する強めの治療薬

治療薬2:グリーンFゴールド顆粒

日本動物薬品(ニチドウ)さんの殺菌薬「グリーンFゴールド顆粒」が2つ目の持っておきたい治療薬です。

【日本動物薬品(ニチドウ)】 グリーンFゴールド顆粒 6g(2g×3包)

【対象の病気】

・重症度の白点病

・カラムナリス病

→含まれる病気:尾ぐされ・ヒレぐされ・口ぐされ・エラぐされ・皮膚

・エロモナス病

→含まれる病気:腹水病・松かさ病・赤斑病・眼球突出症(ポップアイ)・穴あき病

こちらの薬はろ過バクテリアに影響するする強い薬なので、できれば使うことなく済ませたいものです。我が家では今のところ未開封で済んでいます。

治療薬3:エルバージュエース

先ほどのお薬の上位互換日本動物薬品(ニチドウ)さんの「エルバージュエース」が3つ目の持っておきたい治療薬です。

【日本動物薬品(ニチドウ)】エルバージュエース 2g (0.5g×4)

【対象の病気】

・重症度の白点病

・カラムナリス病

→含まれる病気:尾ぐされ・ヒレぐされ・口ぐされ・エラぐされ・皮膚

・エロモナス病

→含まれる病気:腹水病・松かさ病・赤斑病・眼球突出症(ポップアイ)・穴あき病

先ほどのグリーンFゴールド顆粒が効かないときに切り替えて使うことが多いようです。

こちらの薬もろ過バクテリアに影響するする強い薬なので、できれば使うことなく済ませたいものです。我が家では今のところ未開封で済んでいます。

スポンサーリンク

飼育者としての心の準備

可愛いアベニーパファーたちが病気になったり、天に召されることは飼育者としては非常に精神的なダメージを負います。

特に連続してアベニーが天に召されたときは相当なショックです。

もっとできることがあったのではないかと自分を責めたり、また同じことが起きたらどうしようと不安になったりするものです。

私も飼育し始めは夢でうなされるくらいでした。飼育者のあなたが健康なメンタルを保つためにも、↓こちらの飼育者の心構えも事前に読んでおいてください。

スポンサーリンク

もしも天に召されてしまったら(お別れ方法)

アベニーパファーが天に召されてしまったら、適切にお別れをしましょう。

メンタル面と物理的な処理方法の両方からお別れの作法を記事にしているので合わせて読んでみてください。

スポンサーリンク

終わりに

記事を読む前と今ではアベニーパファーの病気についての理解度に変化は出ましたでしょうか?「なるほどそういう違いがあるのね!」とか、「あの病気とこの病気は一緒だったんだ!」などと頭が整理される感覚を持っていただけたら幸いです。

くどいほど行っていますが、体が小さなアベニーパファーは病気にしないことがないより重要です!

今回紹介した中にも外から見ただけでは分からないものもありますが、多くは日頃の餌の質をあげたり水槽内の環境を整えてアベニーの健康を保つことで防ぐことができたり、日々の観察で早期発見ができたりします。

大切なアベニーたちと1日でも長く一緒にいられるよう、飼育者としてともに頑張りましょう!

それでは、素敵なコフグライフを!

スポンサーリンク